"Si los estadounidenses quieren vivir 'El sueño Americano', deberían mudarse a Dinamarca"

Richard Wilkinson

¿Qué mejoraría más el bienestar promedio de un país desarrollado: potenciar su crecimiento económico (PIB) o reducir la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres?. ¿Cuál es el efecto de las desigualdad de ingresos en una sociedad?

El investigador británico

Richard Wilkinson, lleva décadas estudiando los efectos sociales de la desigualdad de ingresos y cómo las fuerzas sociales afectan a la salud de la población. Aunque durante siglos la mejor manera de mejorar la calidad de vida ha sido la de potenciar el crecimiento económico Wilkinson ha demostrado que ese crecimiento ha dejado de generar los beneficios sociales que aportaron en su día (y siguen aportando en los países más pobres), y es que el bienestar promedio de nuestras sociedades ya no depende del ingreso nacional (al menos a partir de un cierto nivel base). Su trabajo nos muestra la evidencia estadística de que entre los países desarrollados, las sociedades que son más igualitarias (con menor brecha de ingresos entre ricos y pobres) son más felices, más saludables y las que presentan mayor calidad de vida.

Ésta es la charla que Wilkinson realizó para

TED, en ella explica con sumo detalle cómo las desigualdades económicas afectan el desarrollo de las sociedades. Creo que merece la mayor difusión posible.

Puesto que alguien puede preferir el formato textual al vídeo, adjunto también la transcripción de la charla incluyendo además la gran mayoría de gráficos en los se apoya la exposición.

"Ya conocen la verdad de lo que voy a decir. Creo que la noción de que la desigualdad es divisiva y corrosiva socialmente es anterior a la Revolución Francesa. Lo que cambió fue que podemos ver la evidencia, comparar sociedades, más o menos iguales y ver lo que hace la desigualdad. Voy a mostrarles esa información y luego les explicaré por qué existen los nexos que voy a enseñarles.

Quiero comenzar con una paradoja. Esto muestra la expectativa de vida contra el PIB, en promedio, cuan ricos son los países. Y los países a la derecha como Noruega y Estados Unidos, son el doble de ricos que Israel, Grecia, Portugal a la izquierda. Y esto no afecta su expectativa de vida para nada. No hay una sugerencia de correlación allí. Pero si miramos dentro de nuestras sociedades, hay una cantidad extraordinaria de pendientes en salud atravesando la sociedad. Aquí, nuevamente, la expectativa de vida.

Estas son pequeñas regiones en Inglaterra y Gales, la más pobre a la derecha, la más rica a la izquierda. Una gran diferencia entre el pobre y el resto de nosotros. Aún las personas apenas por debajo de la cima tienen peor salud que las personas en la cima. Entonces el ingreso es significativamente importante. en nuestras sociedades, y nada entre ellas. La explicación de esa paradoja es que, en nuestras sociedades vemos al ingreso relativo o a la casta social, el estatus social, donde estamos relacionados unos con otros y el tamaño de las brechas entre nosotros. Y tan pronto se entiende esa idea inmediatamente deberíamos preguntarnos: ¿Qué sucede si ampliamos esas diferencias, o las suprimimos, y hacemos las diferencias en ingresos mayores o menores?

Y eso es lo que voy a enseñarles. No estoy utilizando información hipotética. Estoy tomando información de la ONU, la misma que tiene el Banco Mundial, de la escala de diferencias en ingresos en estos mercados desarrollados democráticos ricos. La medida que utilizamos, es cuánto más rico es el 20% superior que el 20% inferior en cada país.

Y se ve en los países más equitativos a la izquierda, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia, el 20% superior es entre 3 y 4 veces y media más rico que el 20% inferior. Pero en el extremo más desigual, el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, las diferencias son el doble de grandes. En esta medida, somos el doble de desiguales que otros mercados democráticos exitosos.

Ahora, voy a mostrarles qué efecto tiene esto en nuestras sociedades. Recopilamos información acerca de problemas en las escalas sociales, el tipo de problemas más comunes en el fondo de la escala social. Información internacional comparable de esperanza de vida, en puntajes de los niños en matemáticas y alfabetización en la tasa de mortalidad infantil, tasa de homicidios, la proporción de la población en prisión, embarazos adolescentes, niveles de confianza, obesidad, enfermedades mentales; en la clasificación de diagnóstico estándar incluye dependencia de drogas y alcohol y ascenso social.

Pusimos todo junto en un sólo índice. Todos con la misma relevancia. La ubicación de cada país se da por una especie de puntaje promedio. Y allí, se observa en relación a la medida de desigualdad que les mostré, que usaré una y otra vez para la información. A los países más desiguales les va peor en este tipo de problemas sociales. Es una correlación extraordinariamente estrecha. Pero si miramos el mismo índice de problemas sociales y de salud en relación al PIB per cápita, el ingreso bruto nacional, no hay nada allí, no hay correlación.

Estábamos un poco preocupados de que se pensara que habíamos elegido problemas para ajustar nuestro argumento y que solo habíamos fabricado la evidencia, así que también publicamos en el British Medical Journal acerca del índice de UNICEF de bienestar infantil. Tiene 40 componentes distintos armado por otras personas. Detalla si los niños conversan con sus padres, si tienen libros en casa, cual es la tasa de inmunización, si existe acoso escolar. Todo se incluye.

Aquí está relacionado con esa misma medida de desigualdad. Los niños están peor en sociedades más desiguales. Una relación significativamente más alta. Pero una vez más, si se observa la medida del bienestar infantil en relación al ingreso por año por persona, no hay una relación. ni una sugerencia de una relación.

Lo que dice la información que les he enseñado es lo mismo. El bienestar promedio de nuestras sociedades ya no depende del ingreso nacional o del crecimiento económico. Eso es muy importante en países pobres, pero no el mundo desarrollado. Sin embargo, las diferencias entre nosotros y dónde nos ubicamos en relación con unos a otros ahora importan muchísimo. Voy a mostrarles algunas partes de nuestro índice. Aquí, por ejemplo, está la confianza. Es simplemente el porcentaje de la población que concuerda en que se puede confiar en las personas. Viene de las encuestas de World Values Survey. Si ven, en el extremo más desigual, acerca del 15% de la población sienten que pueden confiar en otros. Pero en sociedades más igualitarias, el porcentaje sube a 60% o 65%. Y si se mira la medida de participación en la vida comunitaria o capital social, hay relaciones muy similares estrechamente relacionadas con la desigualdad.

Puedo decir que hicimos este análisis 2 veces, Primero en estos países ricos y desarrollados, y luego de manera asilada como un banco de pruebas, lo repetimos en los 50 estados estadounidenses; haciendo la misma pregunta: ¿A los estados más desiguales les va peor en todos estos tipos de medidas? Sucede lo mismo. Básicamente encontramos que casi cualquier cosa relacionada con la confianza de manera global se relaciona con la confianza entre los 50 estados en ese banco de pruebas. No estamos hablando de una mera casualidad.

Estos son enfermedades mentales. La OMS confecciona índices utilizando las mismas entrevistas de diagnóstico con muestras aleatorias de la población que nos permite comparar la tasa de enfermedades mentales en cada sociedad. Este es el porcentaje de la población con alguna enfermedad mental en el último año. Y varía desde un 8% hasta 3 veces ese porcentaje; sociedades enteras con 5 veces más el nivel de enfermedades mentales que otras. Y nuevamente, muy relacionado a la desigualdad.

Este es el porcentaje de la población en prisión. Aquí hay una diferencia diez veces mayor, registrada en la escala de este lado. Pero aumenta de cerca de 40 a 400 personas en prisión La relación no es mayormente impulsada por más crímenes. En algunos casos, forma parte de esto. Pero en la mayoría de los casos se trata de sentencias punitivas, penas más duras. Y las sociedades más desiguales son también más propensas a retener la pena de muerte. Aquí tenemos niños que abandonan la escuela secundaria. Nuevamente, grandes diferencias. Extraordinariamente dañinas, si se habla de usar el talento de la población.

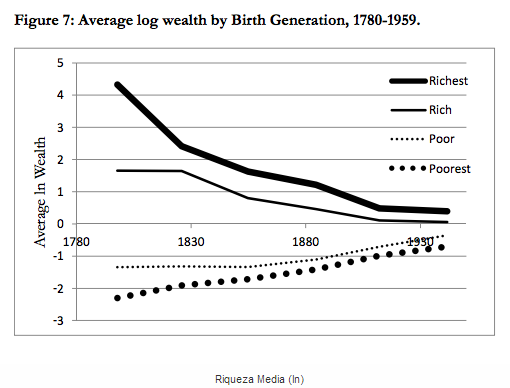

La movilidad social. Se trata de una medida de movilidad social basada en el ingreso. Fundamentalmente es como preguntar: ¿Los padres ricos tienen hijos ricos y los padres pobres tienen hijos pobres o acaso no hay una relación entre estos dos?

Y en el extremo más dispar, el ingreso del padre es mucho más importante, en el Reino Unido, en Estados Unidos... Y en países Escandinavos, el ingreso del padre es mucho menos importante. Hay más movilidad social. Como nos gusta decir; y sé que hay muchos estadounidenses entre el público hoy, si los estadounidenses quieren vivir "El sueño Americano", deberían mudarse a Dinamarca.

Sólo les he mostrado algunas cosas en cursiva. Podría haberles enseñado otro número de problemas. Son todos problemas que suelen ser mucho más frecuentes en la parte inferior de la pendiente social. Pero hay un sinfín de problemas con las escalas sociales que son peores entre los países más desiguales, no sólo un poco peores. pero desde entre el doble de frecuente y 10 veces más frecuentes. Piensen en el gasto, el costo humano de eso.

Quiero volver al gráfico que les enseñé recién donde juntamos la información para demostrar 2 cosas. Una es que, gráfico tras gráfico, descubrimos que a los países que les va peor, sin importar su ingreso, parecen ser los más desiguales, y a los que les va bien suelen ser países nórdicos y Japón. Entonces lo que observamos es la disfunción social general relacionada a la desigualdad. Y no es sólo una de las dos cosas que están mal, es la mayoría.

Lo segundo muy importante que quiero mostrarles en este gráfico es que, si se mira la parte inferior, Suecia y Japón, son países muy distintos en muchos aspectos. El lugar de la mujer, cuan cerca se mantienen del núcleo familiar, están en polos opuestos en términos del mundo rico y desarrollado. Pero la otra diferencia muy importante es cómo logran su igualdad superior. Suecia tiene grandes diferencias en ganancias, y reduce esa brecha a través de impuestos, asistencia social general, grandes beneficencias y demás. Sin embargo Japón es un poco diferente. Comienza con diferencias mucho menores en ganancias antes de impuestos. Tiene impuestos más bajos. Tiene menor asistencia social. Y en nuestro análisis de los estados estadounidenses, descubrimos más o menos el mismo contraste. A algunos estados les va muy bien en cuanto a redistribución, otros estados tienen éxito porque tienen menores diferencias en ingresos antes de impuestos. Entonces concluimos que no importa cómo se llega a una mayor igualdad, siempre y cuando se llegue de alguna forma.

No estoy hablando de una igualdad perfecta, Hablo de lo que existe en mercados democráticos ricos y desarrollados. Otro factor sorprendente de esta imagen es que no son sólo los pobres quienes se ven afectados por la desigualdad. Hay algo de cierto en la frase de John Donne's "Ningún hombre es una isla." Y en una serie de estudios, es posible comparar cuan bien les va a las personas en países con más o menos desigualdad en cada nivel de la escala social. Este es sólo un ejemplo. La tasa de mortalidad infantil. Algunos suecos muy amablemente clasifican su mortalidad infantil según el registro británico de clasificación socio-económica general. Entonces anacrónicamente es una clasificación según la ocupación de los padres, entonces los padres solteros van por separado. Pero donde dice "clase social baja" se refiere al trabajo manual no especializado. Pasa a través del trabajo manual especializado de la clase media, luego el trabajo jerárquico no manual, hasta el trabajo profesional: doctores, abogados, directores en grandes empresas.

Aquí ven que a Suecia le va mejor que a Gran Bretaña en todas las escalas sociales. Las diferencias mayores están en lo más bajo de la sociedad. Pero aún en lo más alto, parece haber un pequeño beneficio en pertenecer a una sociedad con más igualdad. Lo demostramos en casi 5 piezas diferentes de información cubriendo resultados educativos y de salud en los Estados Unidos y mundialmente. Y parece ser la imagen generalizada, que una mayor igualdad hace una mayor diferencia abajo en la escala, pero también, tiene ciertos beneficios arriba en la escala.

Debería decirles algunas palabras acerca de lo que sucede. Siento que estoy observando y hablando acerca de los efectos psico-sociales de la desigualdad. Que tienen más que ver con emociones de superioridad o inferioridad de ser valorado o devaluado, respetado o no. Y por supuesto, estas emociones de la competencia de status en la que resulta lleva adelante el consumismo en nuestra sociedad. También lleva a un estado de inseguridad. Nos preocupa más cómo van a juzgarnos y vernos los demás si somos considerados atractivos, inteligentes, y ese tipo de cosas. Aumenta el prejuicio de evaluación social, el miedo a esos prejuicios.

Curiosamente, hay ciertos estudios paralelos sucediendo en psicología social: Alguien revisó 208 estudios diferentes en el que se había invitado a voluntarios a un laboratorio psico-social y se les habían medido las hormonas del estrés y su reacción ante situaciones de estrés. Y en la revisión lo que les interesaba observar era qué tipos de estrés suben de manera confiable los niveles de cortisol. la hormona de estrés principal. Y concluyeron que las tareas que involucraban amenazas de evaluación social; amenazas a la autoestima o al status social en las que otros podrían juzgar nuestro desempeño de manera negativa. Esos tipos de estrés tienen un efecto muy peculiar en la fisiología del estrés.

Se nos ha criticado. Por supuesto, hay personas a las que esto no les gusta y personas a quienes les sorprende. Pero debo decirles que cuando nos critican por elegir y filtrar datos, jamás elegimos ni filtramos información. Tenemos una norma absoluta, si nuestra fuente de información tiene datos de uno de los países que observamos, entonces se incluye en el análisis. Es nuestra fuente de información la que decide si esa información confiable o no, no nosotros. De lo contrario habría parcialidad.

¿Qué hay de los otros países? Hay 200 análisis de salud en relación a los ingresos y la igualdad en publicaciones revisadas por colegas. Esto no está confinado solo a estos países ocultando una demostración muy simple. Los mismos países tienen el mismo índice de desigualdad, problema tras problema. ¿Por qué no controlamos otros factores? Porque demostramos que el PIB per cápita no hace ninguna diferencia. Y por supuesto, otros tratando con métodos más sofisticados en el tema han medido la pobreza y la educación etcétera.

¿Qué hay de la causalidad? La correlación en sí misma no demuestra causalidad Pasamos un largo tiempo. Y sin dudas, las personas saben del nexo causal en algunos de estos resultados. El cambio grande de nuestra comprensión de los motores de la salud crónica en el mundo desarrollado y rico es la importancia de como el estrés crónico de fuentes sociales afecta el sistema inmune, el sistema cardiovascular. Por ejemplo, la razón la que la violencia sea más común en sociedades desiguales se da porque las personas están más propensas a ser despreciadas.

Diría que para lidiar con esto, debemos lidiar con las finanzas después de impuesto y las finanzas antes de impuestos. Debemos restringir los ingresos, el ingreso cultural ventajoso en la cima. Creo que debemos responsabilizar a nuestros jefes por sus empleados de cualquier manera que se pueda. Y creo que la moraleja para que se lleven a casa es que podemos mejorar la verdadera calidad de vida humana reduciendo las diferencias en ingresos entre nosotros. De pronto se podría manejar el bienestar psico-sociales de sociedades enteras, y eso es emocionante.

Gracias."